Zwischenfrucht-Aussaat

Welche Aussaatzeit soll es sein?

Die Anbauzeitfenster für Winterzwischenfrüchte nach der Getreideernte im Sommer sind oft massiv fremdbestimmt: zum einen durch den Erntetermin der Vorfrucht, aber auch durch viele andere Faktoren wie die sorgfältige Stoppelbearbeitung, verschiedenste Pflege- und (Grund-)Düngungsmaßnahmen, die Wasserverfügbarkeit, die Folgefrucht als auch maßgeblich die parallel anfallenden Arbeiten im Betrieb und damit die Kapazitäten von Mensch und Technik. Ein weiterer Beweggrund für die Wahl des Aussaattermins kann auch das Risiko der Samenbildung sein, welches je nach Art und Sorte bedeutsamer oder weniger bedeutsam ist. Zusätzlich bestimmen politische Vorgaben den Anbau der Zwischenfrüchte.

Egal welcher Beweggrund die höchste Priorität hat, beschäftigt uns wiederholt die Frage nach der Auswirkung des Aussaattermins auf den Zwischenfruchtanbau. Wie entwickeln sich die KWS Fit4NEXT Zwischenfrucht-Mischungen und auch die Einzelarten bei variierenden Aussaatterminen? Im Fokus steht dabei der Vergleich der Masseentwicklung der Bestände, die Bodenbedeckung, das Abfrierverhalten und die Höhe der Stickstoffbindung im oberirdischen Aufwuchs. Im Blick haben wir dabei Merkmale wie die Blüte als auch letztlich die Samenreife der verschiedenen Arten und Sorten.

Video zum Aussaatzeit-Versuch:

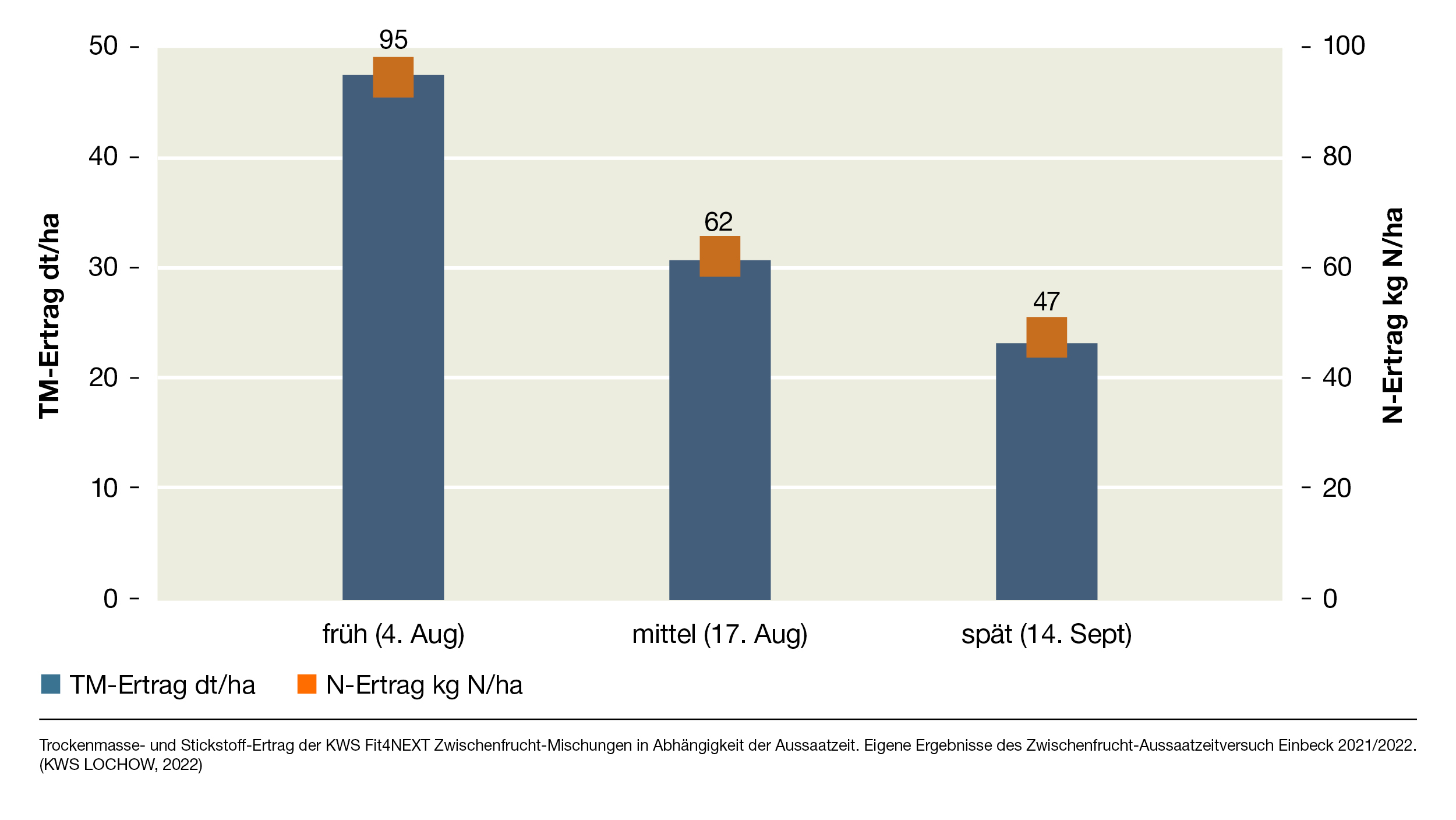

Wer früher sät, schenkt der Fläche mehr

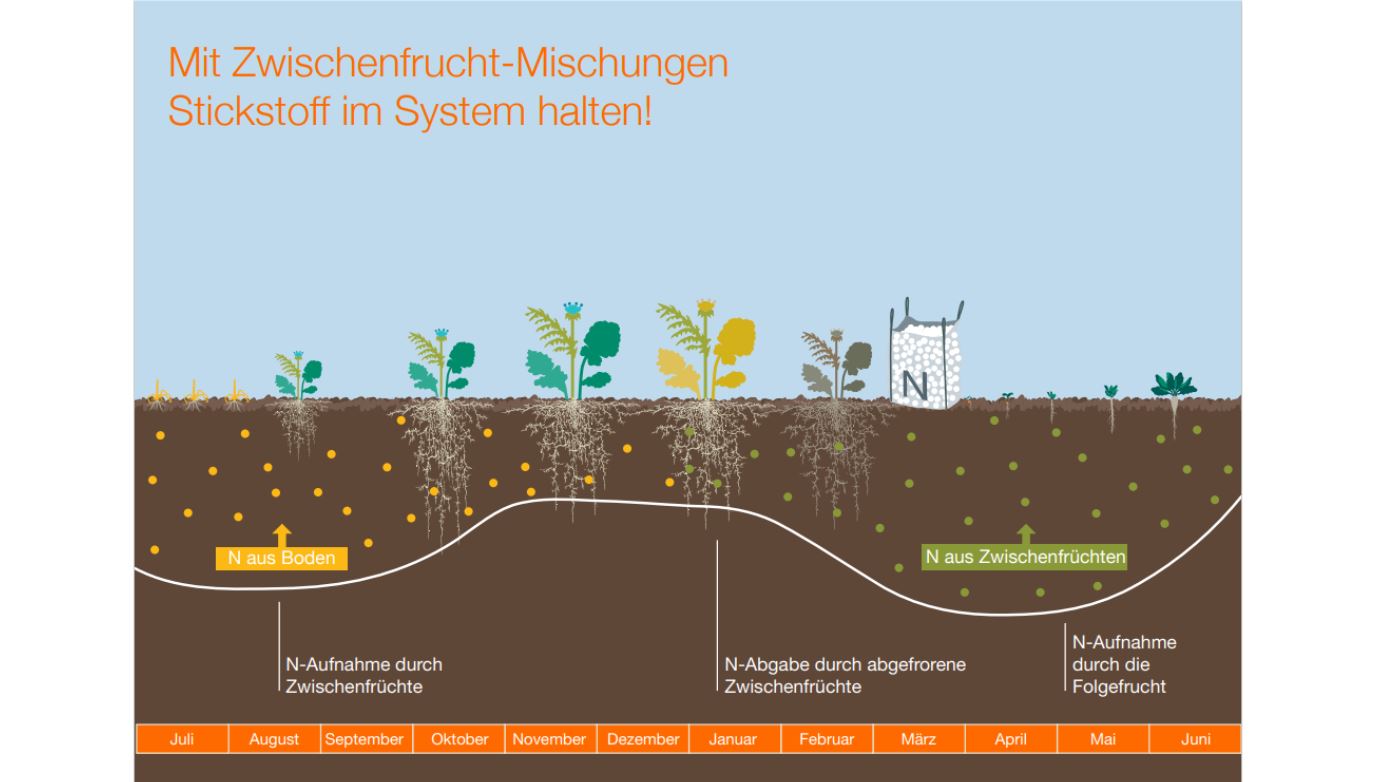

Ein Tag im Juli ist eine Woche im August, ist der ganze September – diese Weisheit ist weitläufig bekannt und gilt insbesondere für den Zwischenfruchtanbau. In unseren Versuchen lässt sich dies anschaulich belegen. In den von uns gewählten drei Saatzeiten Anfang und Mitte August sowie Mitte September zeigt sich deutlich der Vorteil eines zeitigen Aussaattermins auf die Trockenmasseentwicklung des oberirdischen Aufwuchses. Je höher die Trockenmasse ist, desto mehr Stickstoff pro Hektar wurde auch in der Pflanzenmasse gebunden. Dies gilt für die aufgenommenen Mengen aus dem Boden und gilt in der Regel auch für die über Leguminosen fixierten Mengen aus der Luft.

Ein früherer Aussaattermin erhöht die Chancen auf mehr Biomasse sowie mehr gebundenem N und CO2 pro Hektar!

Was für Stickstoff gilt, gilt auch für Kohlenstoff. Mit mehr gebildeter Trockenmasse bindet ein Zwischenfruchtbestand auch mehr CO2 pro Hektar. D. h. über mehr gebundenen Kohlenstoff erhöht sich auch das Potenzial für eine höhere Humusanreicherung durch die organischen Zwischenfruchtreste. Damit lässt sich die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit positiv beeinflussen.

Hinsichtlich der Bodenbedeckung zeigt sich, dass auch bei den späteren Aussaatzeiten noch ein guter Bedeckungsgrad erreicht werden kann. Hier haben allerdings Mischungen mit schnellwüchsigen Kruziferen wie Senf oder Ölrettich einen klaren Vorteil bzw. generell auch Arten, die zu einer raschen, flächigen Bedeckung neigen wie Phacelia oder Tatarischer Buchweizen.

Bei einem frühen Aussaattermin kommt es in der Regel bei allen Arten zur Blüte. Nur wenige Arten haben noch das Potenzial, keimfähige Samen zu bilden. Ein Beispiel ist der Tatarische Buchweizen. Generell gibt es enorme Unterschiede bei der Sortenwahl. Insbesondere bei Gelbsenf setzen wir auf sehr spätblühende Sorten wie SIMPLEX, SINEX oder SIBELIUS aus dem KWS eigenen Zuchtprogramm. Bei diesen Sorten ist eine Samenbildung im Herbst eher unwahrscheinlich.

Beschreibung der Einzelkomponenten unserer KWS Fit4NEXT Zwischenfrucht-Mischungen

Zwischenfrüchte

Aussaatmethoden im Vergleich

Die Zwischenfruchtaussaat findet in aller Regel während der arbeitsreichsten Zeit des Jahres statt und wird oft in Eigenleistung mit der im Betrieb vorhandenen Technik durchgeführt. Dabei haben sich Drillmaschinen und Streueinheiten, aufgesattelt auf Bodenbearbeitungsgeräten oder absetzig im Frontanbau, in der Praxis etabliert.

Seit einigen Jahren hat eine weitere Möglichkeit an Bedeutung gewonnen – die Aussaat von Zwischenfrüchten mittels Drohne (oder Pneumatikstreuer) vor dem Mähdrusch in den stehenden Marktfruchtbestand. Wir haben dazu seit 2022 umfangreiche Versuche und Praxisanbauten begleitet und die Vorerntesaat intensiv beleuchten können.

Im Jahr 2022 haben wir am Standort Einbeck unseren ersten Versuch angelegt. Wir verglichen anhand einer Zwischenfrucht-Mischung mit 18 Komponenten die Drohnensaat als auch Pneumatikstreuersaat vorm Mähdrusch mit der betriebsüblichen Aussaat mittels Drillmaschine nach dem Mähdrusch. Das Weizenstroh wurde auf der Fläche belassen und die Zwischenfrucht wurde nicht gedüngt. Der Niederschlag im Juli und August betrug in Summe nur rund 40 l/m². Entsprechend zögerlich entwickelten sich die Pflanzen sowohl in der Vorerntesaat als auch in der Drillsaat. Das Ergebnis im November, am Ende der Vegetation, war jedoch überzeugend. Beide Streuvarianten hatten sich deutlich besser entwickelt als die Drillsaatvarianten.

Durchgesetzt hatten sich vor allem die Kreuzblütlerarten in der Mischung. Es wurde anhand vereinzelter strohfreier Nester klar, dass die Vorerntesaat unter trockenen Bedingungen nur mit einer Strohauflage funktioniert. Nach dem Winter konnte man sehen, dass die Drillsaaten deutlich mehr Ausfallweizen enthielten, wohingegen sich die Vorerntesaaten sehr sauber präsentierten und auch sehr gut abgefroren waren.

Gelingt die Zwischenfrucht im Vorernteverfahren gut, so ließ sich auch in den Folgejahren beobachten, dass Ausfallgetreide/-raps sowie Begleitpflanzen besser in der Vorerntesaat (ohne Bodenbewegung) unterdrückt wurden. Situationsabhängig kann hier ggf. in der Fruchtfolge auch der Herbizideinsatz verringert werden.

In beiden Jahren wurde der Versuch in Einbeck und Wohlde ausgedehnt und um die Faktoren Düngung, Strohabfuhr, mehr Prüfglieder und eine weitere Vorfrucht erweitert. An beiden Standorten stand in beiden Jahren während der gesamten Vegetationszeit ausreichend Wasser zur Verfügung. Die Strohabfuhr hatte dadurch keinen negativen Einfluss auf den Feldaufgang, eher sogar das Gegenteil bewirkt. Im Jahr 2023 führten die Witterungsbedingungen an beiden Standorten zu einer unplanmäßigen Verzögerung des Mähdruschs. Dadurch hatten die Pflanzen schon bis zu drei Wochen Zeit zu wachsen. An einigen Praxisstandorten führte dies zu Problemen im Mähdrusch. In unseren Versuchen war möglicherweise eher Lichtmangel ein Problem als auch geschädigte Pflanzen durch die Überfahrt bei der Ernte und Strohbergung.

Im Gegensatz zum Jahr 2022, in dem zwischen Streuen und Mähdrusch immerhin zwei Wochen lagen, zeigte sich im Jahr 2023, dass der ideale Streuzeitpunkt bis max. +/- eine Woche vor dem Mähdrusch liegt.

Viele der getesteten Arten und Mischungen funktionieren im Vorerntesaatverfahren sehr gut. Entscheidend ist immer die Wechselwirkung mit den zu erwartenden Rahmenbedingungen, die bei dieser extensiven Aussaatmethode einen größeren Einfluss haben als beispielsweise bei der Drillsaat.

So kann sich ein knappes Keimwasserangebot z. B. auf Kleearten bei der Vorerntesaat drastischer auswirken als bei der Drillsaat. Ebenso kann Phacelia als Dunkelkeimer im Feldaufgang benachteiligt sein, wenn die Samen unbedeckt auf der Oberfläche liegen. Schwer nachzuvollziehen waren Verluste durch Tierfraß, sodass Samen oder kleine Pflanzen frühzeitig verschwanden. Über alle Jahre und Bedingungen hinweg haben alle Kreuzblütlerarten sehr gut funktioniert. Verlässliche Feldaufgänge brachten auch Öllein und der Tatarische Buchweizen. Bei den Leguminosen überzeugten vor allem die Wicke, die Futtererbse und auch die Blaue Lupine.

Wenn möglich, sollte aufgrund der frühen Aussaat bei den Arten darauf geachtet werden, möglichst spätblühende Arten und Sorten zu verwenden. Ansonsten ist auf eine mögliche Samenbildung im Herbst zu achten. Eine Aussaat Anfang Juli ist daher wesentlich herausfordernder als in der zweiten Julihälfte oder Anfang August.

Ein besonderer Pluspunkt der Vorerntesaat betrifft insbesondere die Leguminosen. In den meisten Fällen findet man nach der Getreideernte Reststickstoffgehalte von ca. 30-50 kg N-Min 0-90 cm/ha vor. Unter diesen Bedingungen können sich die Leguminosen sehr gut behaupten und können, je nach Anteil und Art, auch einen Bestand dominieren. Die zusätzlich gewonnene Zeit im Feld können sie sehr gut zur Fixierung von Luftstickstoff nutzen. Dies konnten unsere Versuche im direkten Vergleich zu den Drillvarianten zeigen. Tendenziell hatten die Vorerntesaatbestände einen höheren N-Ertrag kg/ha im oberirdischen Aufwuchs als die gedrillten Bestände.

Mit Vorerntesaat mehr Stickstoff halten

Die Vorerntesaat bietet eine echte und interessante Alternative zu den klassischen Aussaatmethoden von Zwischenfrüchten. Entscheidend für den Gesamterfolg der Vorerntesaat sind vor allem die Verfügbarkeit der Aussaattechnik zur richtigen Zeit, die Fruchtfolge und die eigene Priorisierung der angestrebten Ziele, die mit der Zwischenfrucht-Mischung erreicht werden sollen. Das Verfahren kann kostengünstiger sein als beispielsweise eine Drillsaat. Der Haupthebel liegt hier in einem reduzierten Bodenbearbeitungsumfang. Je nach kalkulatorischem Ansatz und betrieblicher Ausstattung, kann die überbetriebliche Vorerntesaat mit Drohne oder einem Pneumatikstreuer zusätzliche Einsparpotenziale bringen.

Zusammenfassender Vergleich

verschiedener Aussaatmethoden

| Vorerntesaat | Drillsaat | Streusaat mit Einarbeitung |

|---|---|---|

| Prinzip | ||

|

|

|

| Vorteile | ||

|

|

|

| Herausforderungen | ||

|

|

|